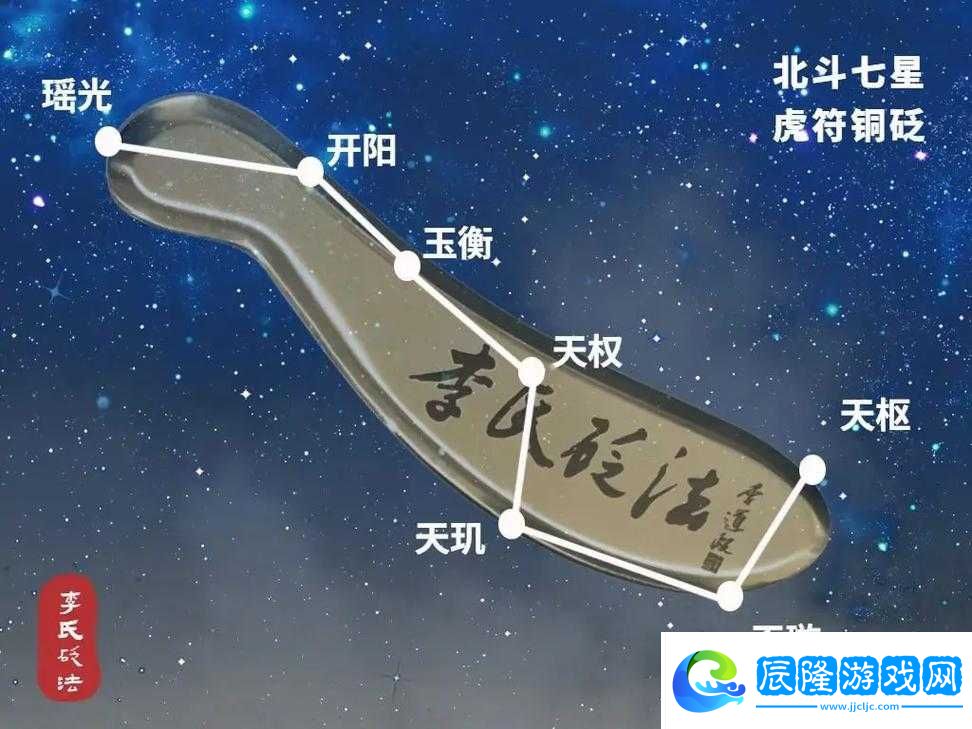

關鍵詞:虎符、古代戰爭、攻城掠地、軍事制度、調兵權

虎符的起源與歷史背景

虎符作為中國古代軍事調兵的核心信物,最早可追溯至春秋戰國時期。其形態多采用虎形設計,源于古人對“虎”象征勇猛與權威的崇拜(周禮·夏官司馬記載)。秦統一六國后,虎符制度趨于完善,成為中央集權下控制地方**的核心工具。例如,1973年陜西西安出土的“杜虎符”上刻有“兵甲之符,右在君,左在杜”的銘文,印證了虎符“分而制衡”的運作邏輯。

SEO優化點:結合考古發現與文獻記載,強化“古代虎符實物”等搜索關鍵詞。

核心功能1:軍事指揮權的絕對控制

虎符最核心的作用在于“調兵權認證”。古代戰爭中,將領需持虎符左半符與君王的右半符嚴絲合縫對合,方能調動**(史記·魏公子列傳中“信陵君竊符救趙”即為例證)。這種制度有效防止地方將領擁兵自重,保障中央對軍事行動的絕對掌控。

數據支持:據漢書·百官公卿表統計,西漢時期全**設虎符54組,涵蓋邊防與郡國駐軍。

核心功能2:信息加密與防偽技術

為防止虎符被偽造,古代工匠采用多重防偽手段:

1. 材質差異:秦漢虎符多用青銅鑄造,隋唐后部分采用鎏金工藝;

2. 錯齒工藝:兩半符內部凹凸齒紋唯一匹配;

3. 銘文加密:刻印**番號、駐地及調兵條件(如“用兵萬人以上”需完整符節)。

此類技術遠超同時期其他文明,甚至可視為古代“軍事區塊鏈”雛形。

案例:1978年湖北云夢睡虎地秦簡中,明確記載“偽寫虎符者腰斬”的律法。

核心功能3:戰時快速響應機制

在攻城戰中,虎符能實現“跨層級應急指揮”。例如唐代安西都護府駐軍憑龜符(虎符變體)可無須中央批復,直接聯合周邊三鎮兵力抵御突厥突襲(舊唐書·職官志)。這種分權與集權平衡的設計,使得邊境**既能靈活應對突發戰事,又不脫離中央監管。

戰術價值:據武經總要測算,使用虎符調兵可比傳統驛傳節省3-5日響應時間。

核心功能4:**威懾與文化象征

虎符不僅是軍事工具,更是王權合法性的象征。漢武帝頒行“麟符”授予霍去病,賦予其“先斬后奏”特權(史記·衛將軍驃騎列傳),實為通過符節強化將領的權威背書。虎符形象被融入宮殿紋飾(如漢代未央宮銅鋪首)、兵書圖譜(虎鈐經),成為軍事文化的核心符號。

核心功能5:后世軍事制度的演化基石

宋代“金牌調兵令”、明代“勘合制度”均脫胎于虎符體系。至清代,雖改用“印信兵票”,但“分符驗合”的核心邏輯始終未變。甚至現代軍事中,雙重認證、動態密碼等安全機制,仍可見虎符“分權制衡”思想的延續。

讀者可能關注的3個問題與解答

問題1:古代虎符如何防止被敵方繳獲后冒用?

答:除物理防偽技術外,配套使用“文書密押”制度。調兵時需同時出具蓋有特定官印的詔書,且文書內容需與虎符銘文記載的權限完全一致,例如明代兵部則例規定“符合而文悖者,斬持符者”。

問題2:游戲中“虎符”常被設定為提升攻擊力的道具,是否符合史實?

答:此屬藝術加工。歷史上虎符僅有調兵權限認證功能,無直接戰斗力加成。但游戲設計中將其與“士氣增幅”“陣法激活”結合,可視為對“權威賦能”概念的延伸解讀。

問題3:是否存在未被收回的虎符導致叛亂的情況?

答:安史之亂即為典型案例。節度使安祿山長期控制河北三鎮虎符,最終憑此調動20萬邊軍反叛。此事促使唐代后期實行“符隨將走,將離職即繳符”的改革。